Les nanoparticules sont au cœur de l’actualité autant sur le plan sociétal que sur le plan scientifique. Certaines d'entre elles existent pourtant à l’état naturel depuis toujours mais représentent aujourd’hui une réelle source de ruptures technologiques dans de multiples domaines : la santé, l’alimentation, l’informatique, les transports... Depuis la définition d’un nanomatériau jusqu’aux défis de sa caractérisation, découvrez les enjeux technologiques et sociétaux dans ce dossier réalisé par nos experts.

Si certaines nanoparticules existent à l’état naturel depuis toujours, elles représentent aujourd’hui une réelle source de ruptures technologiques dont l’usage concerne une multitude de domaines : de l’énergie à la santé, en passant par l’alimentation, l’informatique ou les transports. Selon l’inventaire réalisé dans le cadre de l’initiative Project on Emerging Nanotechnologies, les nanomatériaux étaient ainsi déjà présents dans plus de 1 300 produits commerciaux en 2011.

Si certaines nanoparticules existent à l’état naturel depuis toujours, elles représentent aujourd’hui une réelle source de ruptures technologiques dont l’usage concerne une multitude de domaines : de l’énergie à la santé, en passant par l’alimentation, l’informatique ou les transports. Selon l’inventaire réalisé dans le cadre de l’initiative Project on Emerging Nanotechnologies, les nanomatériaux étaient ainsi déjà présents dans plus de 1 300 produits commerciaux en 2011.

C’est parce qu’elles offrent aux industriels de nouvelles propriétés (optiques, électriques, magnétiques…) qui n’apparaissent qu’à l’échelle nanométrique, que les nanoparticules sont si présentes dans nos produits de tous les jours. Elles permettent par exemple, d’améliorer les performances des produits (plus légers et plus résistants à la fois), d’offrir des propriétés (antibactérien, filtre UV, texture) ou encore de permettre de diminuer la quantité d’autres additifs.

Des définitions multiples, source de confusion

La définition d’une nanoparticule fait actuellement consensus au niveau international : « matériau dont les trois dimensions caractéristiques externes sont à la nano-échelle (entre 1 et 100 nm, ISO) ». En revanche, la notion de nanomatériau proposée dans le champ réglementaire fait débat. En effet différentes définitions des nanomatériaux co-existent aujourd’hui en Europe avec des particularités selon le secteur industriel concerné. La recommandation de définition 2011/696/UE (retenue pour les réglementations européennes sur les biocides ou les dispositifs médicaux et pour la déclaration obligatoire française R-Nano) inclut ainsi un seuil en termes de proportion en nombre de nanoparticules présentes dans la substance. Les réglementations Cosmétique et Alimentaire, quant à elles, n’en considèrent aucun. Une harmonisation par la Commission Européenne de ce que l’on entend par nanomatériau est attendue pour 2018 afin de clarifier la situation, avec quatre ans de retard sur le calendrier initial.

La Commission Européenne a lancé, sur ce sujet, une consultation publique ouverte jusqu'au 13 octobre 2017.

Démontrer le caractère nano d’une substance reste un défi de mesure

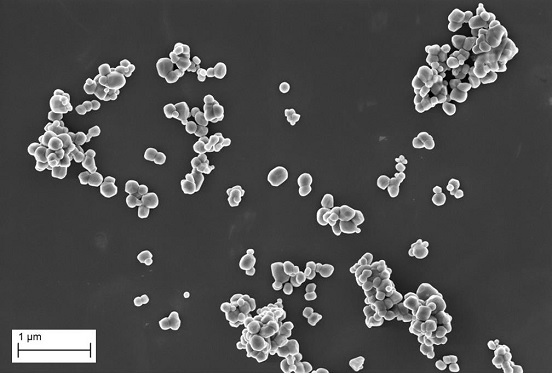

La détermination du caractère nano d’une substance au sens de la Recommandation de définition européenne nécessite de mesurer la proportion de particules primaires dont la taille est inférieure à 100 nm par rapport à l’ensemble des particules présentes dans la substance, qu’elles soient isolées ou regroupées en amas (agglomérats/agrégats). Le fait de mesurer les nanoparticules primaires au sein des amas vient du fait qu’au cours du cycle de vie, les amas peuvent relarguer des nanoparticules isolées.

La détermination du caractère nano d’une substance au sens de la Recommandation de définition européenne nécessite de mesurer la proportion de particules primaires dont la taille est inférieure à 100 nm par rapport à l’ensemble des particules présentes dans la substance, qu’elles soient isolées ou regroupées en amas (agglomérats/agrégats). Le fait de mesurer les nanoparticules primaires au sein des amas vient du fait qu’au cours du cycle de vie, les amas peuvent relarguer des nanoparticules isolées.

De nombreuses techniques d’analyse permettent d’accéder à cette information, mais aucun instrument n’est cependant parfait. Des résultats nettement différents peuvent ainsi être obtenus en fonction de la technique utilisée, chacune ayant des limitations qui lui sont propres, notamment en termes de sensibilité, de confusion entre un amas de nanoparticules et une particule primaire de plus de 100 nm ou de prise en compte ou non de l’impact de la forme des particules (sphériques, allongées sous forme de bâtonnets ou encore sous forme de plaquettes). Il s’avère ainsi crucial d’avoir recours à des techniques adaptées aux caractéristiques de la substance à analyser. Le projet européen NanoDefine proposera ainsi à partir de fin Octobre 2017 le NanoDefiner E-Tool, une interface en accès libre permettant d’identifier la (les) technique(s) pertinentes en fonction de la substance à caractériser et celles à proscrire.

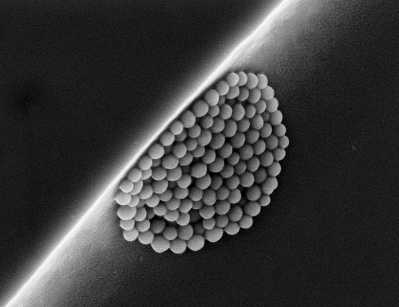

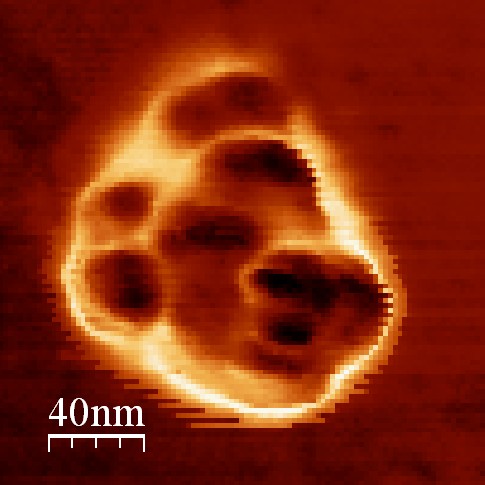

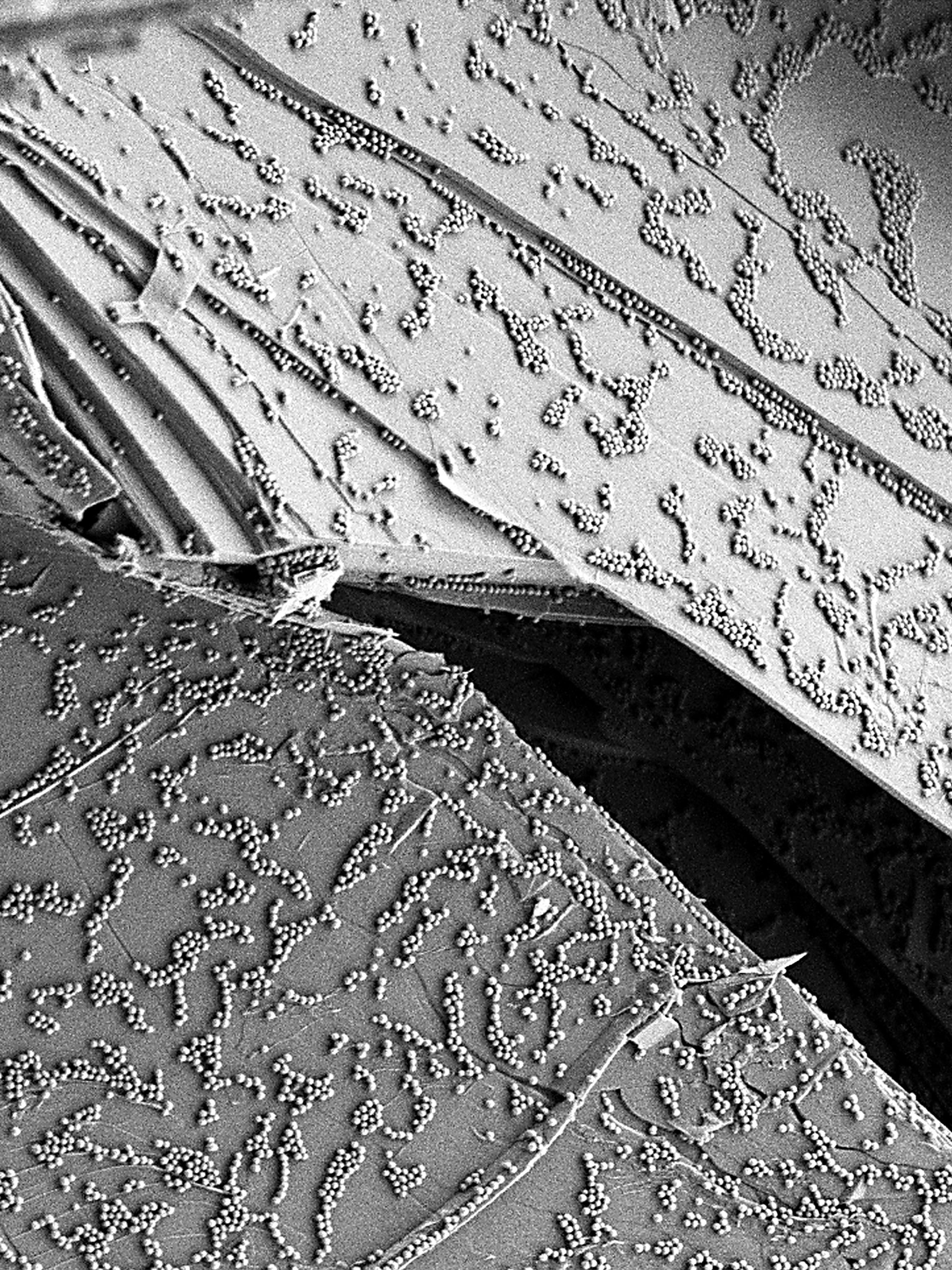

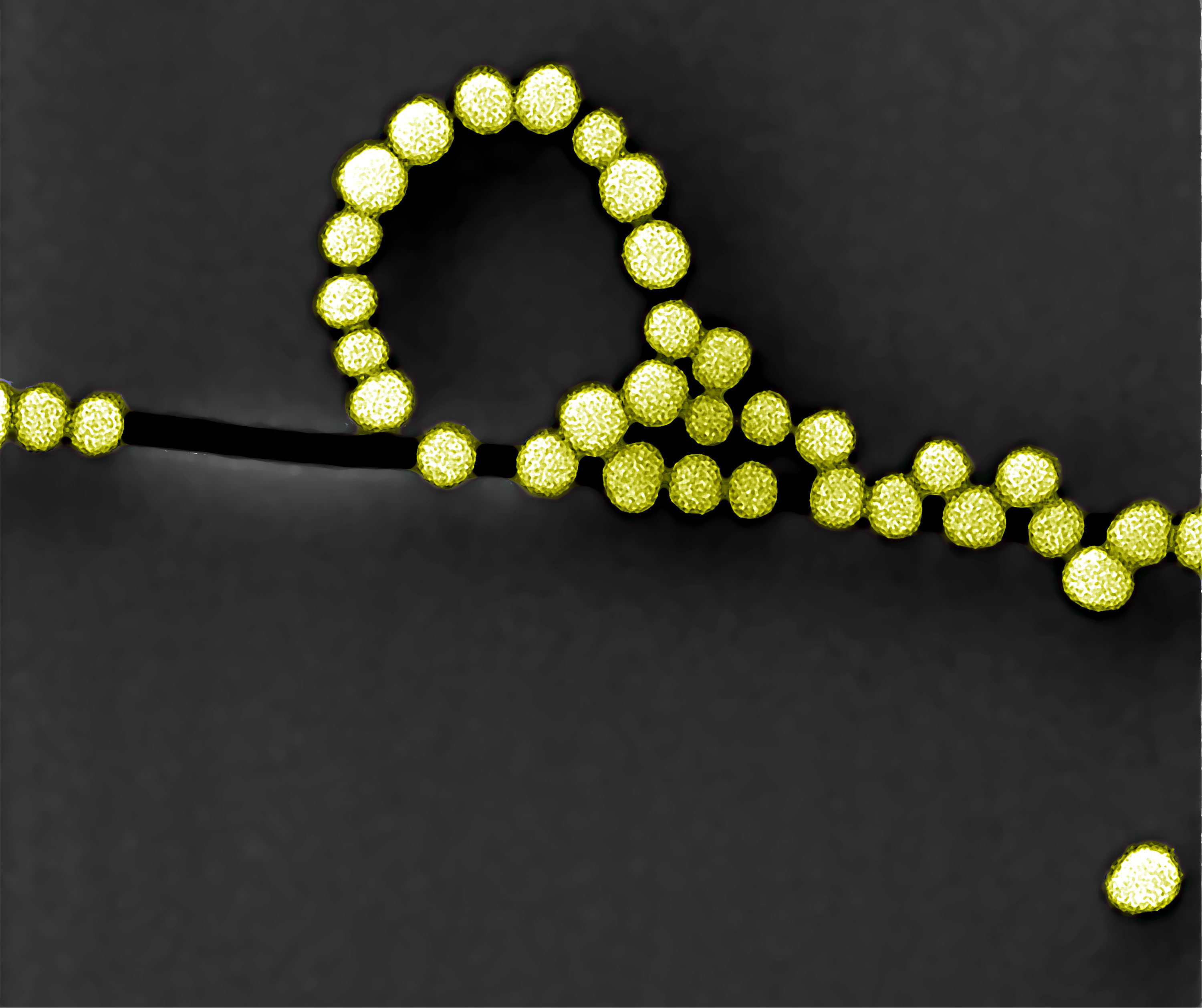

La démarche recommandée aujourd’hui pour fiabiliser l’information recherchée consiste à croiser les résultats obtenus via plusieurs des techniques analytiques disponibles, la microscopie électronique à balayage (MEB) restant néanmoins la technique de référence dans la communauté scientifique internationale en cas de doute. Une forte expertise sur la préparation d’échantillon et l’exploitation des images obtenues est cependant nécessaire pour en extraire des résultats de qualité.

Des mesures de qualité comme préalable indispensable

Que cela soit pour optimiser les performances de produits utilisant les nanotechnologies ou évaluer les risques potentiels qui peuvent leur être associés, les acteurs industriels et les agences gouvernementales se doivent de fonder leurs décisions sur des données de mesure dont la qualité et la comparabilité sont assurées.

Le développement des nanotechnologies doit se faire pour les industriels dans le cadre d’une démarche d’innovation responsable, dans laquelle l’évaluation des risques a été anticipée dès la phase de conception. Celle-ci doit nécessairement prendre en compte les différentes étapes clés dans la vie d’un produit depuis sa fabrication, son utilisation et jusqu’au traitement des déchets. En fonction des applications visées, deux leviers permettent de réduire le risque potentiel associé à l’emploi des nanomatériaux :

Le développement des nanotechnologies doit se faire pour les industriels dans le cadre d’une démarche d’innovation responsable, dans laquelle l’évaluation des risques a été anticipée dès la phase de conception. Celle-ci doit nécessairement prendre en compte les différentes étapes clés dans la vie d’un produit depuis sa fabrication, son utilisation et jusqu’au traitement des déchets. En fonction des applications visées, deux leviers permettent de réduire le risque potentiel associé à l’emploi des nanomatériaux :

- la réduction de l’exposition : en caractérisant les nanoparticules libérées dans différentes situations (poste de travail, usure de produits, migration, émission lors d’incendie ou d’un traitement des déchets par incinération, …)

- la réduction de la toxicité : en modifiant certaines propriétés physico-chimiques des nanomatériaux.

Dans les deux cas, il est nécessaire de pouvoir s’appuyer sur des données de mesure fiables et complètes. Les propriétés spécifiques des nanomatériaux dépendent cependant de très nombreux paramètres (taille, distribution de taille, forme, surface spécifique, charge, chimie de surface, …) qu’il faut pouvoir maîtriser. La détermination fiable de ces caractéristiques, nécessaire à l’exploitation complète des nanomatériaux, reste cependant un exercice très complexe en raison de la multitude de techniques analytiques disponibles sur le marché et de l’absence de méthode de mesure idéale. Il convient par conséquent de porter une attention particulière à ces questions pour optimiser les coûts associés au développement de produits et faciliter le passage du laboratoire à une ligne pilote. Le contrôle des matières premières et la vérification d’effets de lots potentiels constituent également une étape importante.

S’appuyer sur des référentiels fiables à l’échelle nanométrique

En participant actuellement à près d’une dizaine d’études et projets de R&D sur ces sujets, le LNE est un acteur de premier plan dans le domaine : il développe des protocoles de mesure de référence et des outils (instruments, étalons, banc d’essais) permettant d’obtenir des résultats de mesure traçables au SI (Système International d’unités) du point de vue métrologique, seule condition permettant d’assurer leur comparabilité entre différents laboratoires.

Les méthodes développées visent à fournir des données de haute qualité pour une grande variété de nanomatériaux (nanoparticules, nanotubes, graphène….) et de milieux, depuis des matrices environnementales (air, eau, suies) aux matrices biologiques (milieux de culture, cellules, …) en passant par des matrices industrielles (produits alimentaires, cosmétiques, peintures,…). Le LNE coordonne notamment en ce sens le projet NANOMET financé par la DGE en vue d’aider les PME françaises sur ces sujets via la fourniture de protocoles de référence permettant de caractériser leurs produits (téléchargeables sur le site du projet) et contribue également au projet NanoDefine, action phare de la Commission Européenne dans le domaine de la caractérisation des nanomatériaux en lien avec la recommandation de définition. Il anime également le Club nanoMétrologie, réseau de plus de plus de 390 acteurs, dont un tiers d’industriels parmi lesquels une cinquantaine de PME, concernés par ces problématiques de caractérisation des nanomatériaux. C’est dans ce cadre que sont organisées des comparaisons inter-laboratoires destinées à évaluer les performances de différentes techniques de mesure.

Les méthodes développées visent à fournir des données de haute qualité pour une grande variété de nanomatériaux (nanoparticules, nanotubes, graphène….) et de milieux, depuis des matrices environnementales (air, eau, suies) aux matrices biologiques (milieux de culture, cellules, …) en passant par des matrices industrielles (produits alimentaires, cosmétiques, peintures,…). Le LNE coordonne notamment en ce sens le projet NANOMET financé par la DGE en vue d’aider les PME françaises sur ces sujets via la fourniture de protocoles de référence permettant de caractériser leurs produits (téléchargeables sur le site du projet) et contribue également au projet NanoDefine, action phare de la Commission Européenne dans le domaine de la caractérisation des nanomatériaux en lien avec la recommandation de définition. Il anime également le Club nanoMétrologie, réseau de plus de plus de 390 acteurs, dont un tiers d’industriels parmi lesquels une cinquantaine de PME, concernés par ces problématiques de caractérisation des nanomatériaux. C’est dans ce cadre que sont organisées des comparaisons inter-laboratoires destinées à évaluer les performances de différentes techniques de mesure.

Enfin, la contribution du LNE à un symposium organisé en mai 2017 par la Commission Européenne sur le sujet des nanomatériaux dans le domaine agroalimentaire témoigne de cette reconnaissance de l’expertise du laboratoire au niveau européen.

Les équipements de pointe pour caractériser

L’expertise et les moyens du LNE lui permettent aujourd’hui de proposer tout un ensemble de services depuis de l’assistance technico-réglementaire et de la formation, des prestations d’étalonnage pour les techniques de microscopie MEB et AFM, la caractérisation des principales propriétés critiques des nanomatériaux (en lien ou non avec des exigences réglementaires de type R-Nano ou étiquetage), l’évaluation de l’exposition aux nanomatériaux au poste de travail, l’évaluation de la migration depuis des matériaux d’emballage et enfin la caractérisation de l’émission de nanoparticules lors de la dégradation thermique de matériaux composites nanochargés.

Les plateformes CARMEN (CARactérisation MEtrologique des Nanomatériaux) et MONA (Métrologie On et off-line des NanoAérosols) constituent des outils de premier plan aux niveaux français et européen. Elles permettent d’identifier et de caractériser les principaux paramètres et la stabilité de nanomatériaux dans un grand nombre de matrices et produits.

Plateforme CARMEN

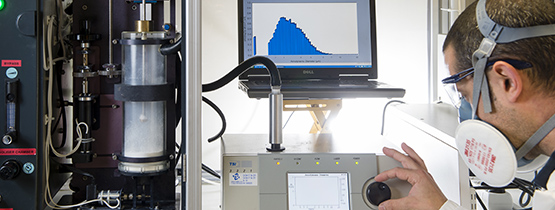

Plateforme MONA

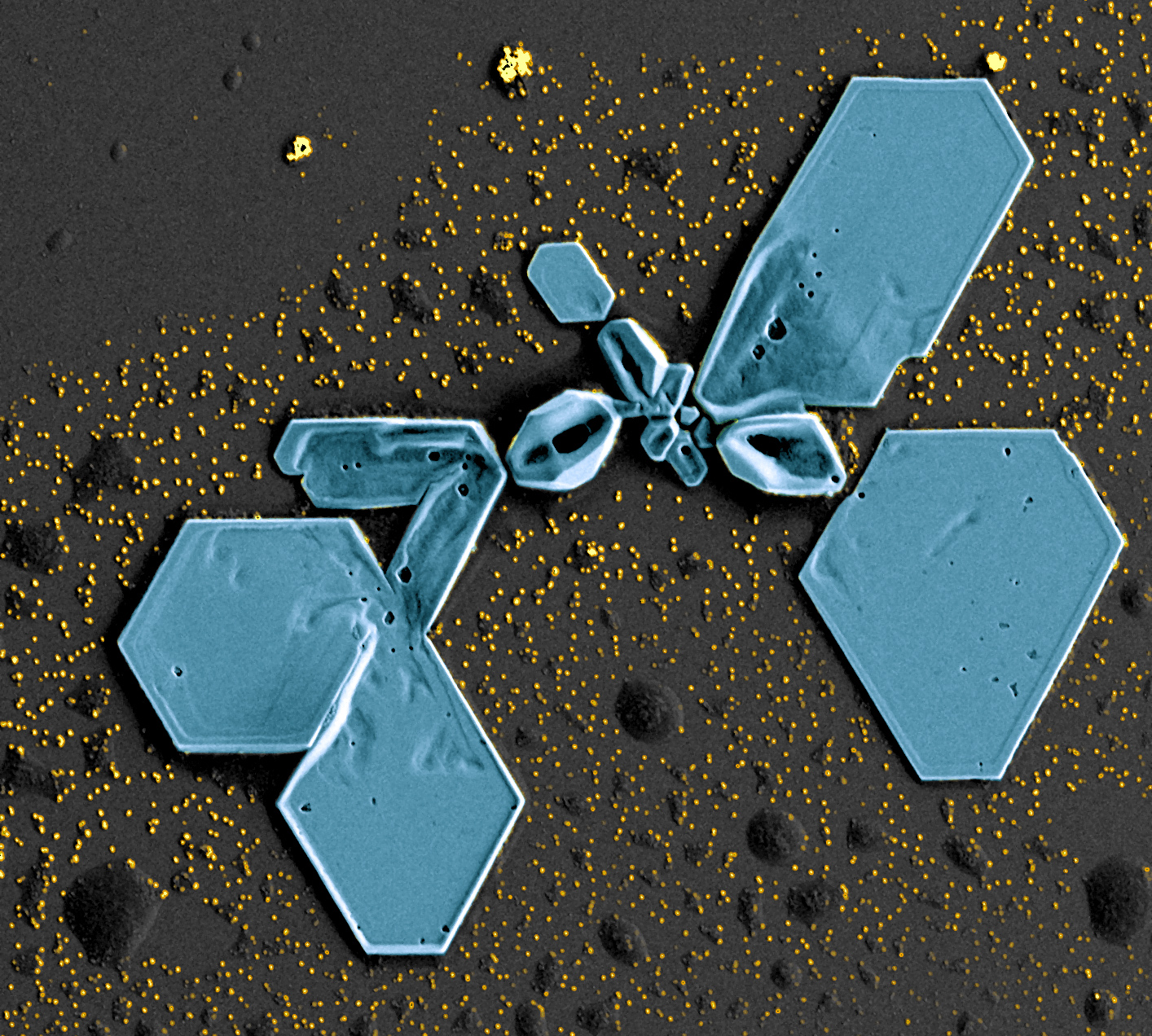

Nanoparticules d'or observées au microscope électronique à balayage

Nanoparticules de silice

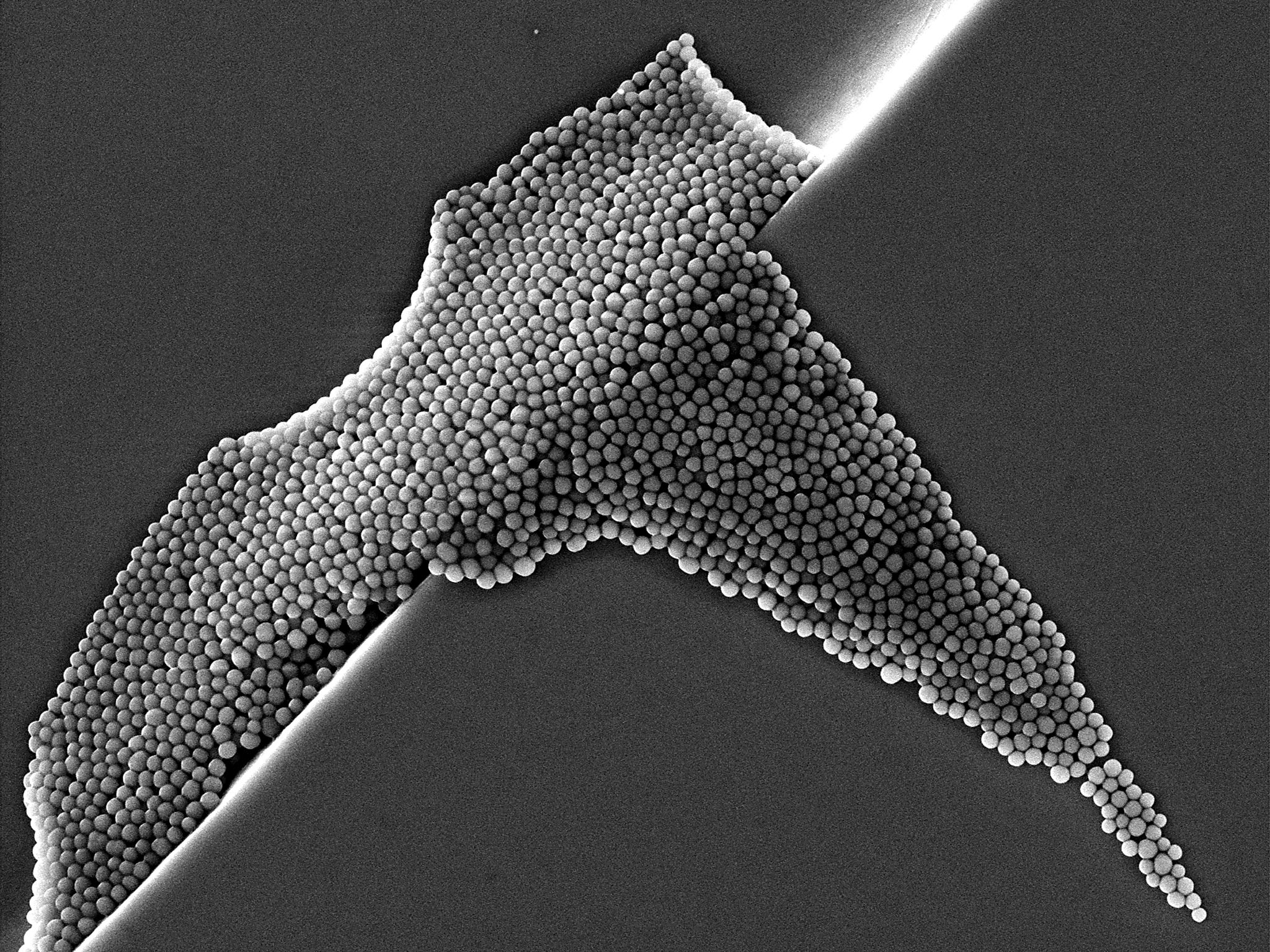

Agencements de nanoparticules de silice

- La plateforme CARMEN regroupe ainsi différents moyens analytiques pour caractériser :

- la taille et la distribution en tailles de nanomatériaux (Microscope Electronique à Balayage / MEB, Microscope à Force Atomique / AFM, Diffusion Dynamique de la Lumière / DLS, Spectrométrie de Masse à comptage individuel / spICP-MS, Chaine de Fractionnement Flux-Force couplée à différents détecteurs / A4F-UV-RI-MALS),

- leur forme (MEB, AFM)

- l’état d’agglomération/agrégation (MEB, DLS, BET)

- leur surface spécifique et leur porosité (instrument BET)

- leur composition chimique et la teneur massique de nanomatériaux dans des produits (EDX, Spectrométrie de masse / ICP-MS)

- leur structure cristalline (Diffraction des Rayons X / DRX)

- leur charge de surface (potentiel zéta)

- La plateforme MONA est dédiée quant à elle à la caractérisation des nano-objets sous forme d’aérosols. Elle a pour objectif d’assurer la traçabilité métrologique aux unités du Système International (SI) de ce type de mesures, afin de garantir la comparabilité des résultats. Des protocoles de référence pour la génération d’aérosols aux caractéristiques maitrisées et pour la caractérisation de la taille, de la distribution de tailles et de la concentration en nombre ou en masse de nanoparticules dans l’air y sont développés. Cette plateforme dispose notamment d’instruments permettant de :

- générer des aérosols de référence à partir de suspensions colloïdales ou de poudres (électrospray, atomiseur, générateur à étincelle),

- caractériser la pulvérulence de poudres nanostructurées (vortex-shaker)

- caractériser des aérosols en temps réel ou après prélèvement sur différents supports (filtres, grilles de microscopie…) pour une gamme de tailles allant de quelques nanomètres à plusieurs micromètres. Cela passe par l’utilisation d’instruments dédiés à ce type de mesure en temps réel, comme des compteurs de particules CPC, des spectromètres de mobilité électrique SMPS (3 nm < dp < 1 µm), un analyseur rapide de particules DMS (5 nm < dp < 2,5 µm) ou encore un spectromètre optique APS (0,6 µm < dp < 20 µm). Différents systèmes de prélèvement (NAS, MPS, Nano ID…) permettent par ailleurs l’analyse par des techniques déportées (MEB, ICP-MS, …).

L’AFM métrologique, instrument de référence français pour les mesures dimensionnelles à l’échelle du nanomètre , offre pour sa part pour la première fois aux acteurs français la possibilité de disposer de structures de référence certifiées, dont certains étalons ont été spécifiquement conçu par le laboratoire, pour leurs microscopes dans le but d’obtenir des mesures traçables du point de vue métrologique.

L’AFM métrologique, instrument de référence français pour les mesures dimensionnelles à l’échelle du nanomètre , offre pour sa part pour la première fois aux acteurs français la possibilité de disposer de structures de référence certifiées, dont certains étalons ont été spécifiquement conçu par le laboratoire, pour leurs microscopes dans le but d’obtenir des mesures traçables du point de vue métrologique.

Un banc d’essai instrumenté permet enfin de simuler la dégradation thermique de tout type de produits nanochargés en vue de quantifier les (nano)particules générées, et de les prélever de façon représentative en vue de leur caractérisation. Le développement de produits aux risques maitrisés est ainsi possible !

Nicolas FELTIN

Chercheur - Expert en nanométrologie

Quelles sont les contraintes des industriels pour améliorer la performance de leurs produits nanochargés ?

La performance d’un produit dans lequel des nanomatériaux ont été incorporés (nanocharges) est reliée aux propriétés fonctionnelles de ces derniers. Or, ces propriétés dépendent fortement des principaux paramètres physico-chimiques qui caractérisent un nano-objet : taille, forme, charge... La mesure de ces différents paramètres reste aujourd’hui un véritable défi métrologique et il est souvent difficile, pour un industriel, de mettre en place un système de contrôle qualité fiable.

Cela ne doit pas faciliter l’étude de leur toxicité ?

Non, effectivement. Car là aussi, évaluer la toxicité des nanoparticules suppose qu’elles aient été parfaitement caractérisées au préalable. C’est en ce sens que travaille le LNE, selon les préconisations de l’ISO/TR 13014, en amont de toute étude de toxicité.

Y-a-t-il d’autres aspects à prendre en compte ?

Oui, l’exposition. Un produit peut contenir des nanoparticules présentant une certaine toxicité, mais auxquelles nous ne serons jamais exposés. En ce cas, le risque est nul. Sur divers projets de R&D, comme EMANE (financement ADEME) ou INNOVIP (financement européen Horizon 2020), le LNE contribue à évaluer ce point. Cela permet ensuite de chercher des leviers pour limiter l’exposition aux nanoparticules, à chaque étape du cycle de vie d’un produit.

En tant qu’opérateur de référence, le LNE développe depuis plus de dix ans une expertise dédiée, pour aider l’industrie et les pouvoirs publics à déployer ces innovations dans un cadre serein et durable.

Téléchargez notre plaquette

>> Nanotechnologies : évaluer les promesses de l'infiniment petit (pdf)

Les webinars du LNE dédiés aux nanomatériaux

Nanomatériaux et médicaments : comment les caractériser et les mesurer ?

Nanomatériaux et cosmétiques : faites le point

Nanomatériaux et dispositifs médicaux : prendre en compte l'évolution de la réglementation des DM

[dossier publié en octobre 2017]

Partners